女性の梅毒の症状・検査・治療方法について

- 性病検査・治療のペアライフ

- >

- 性感染症の種類

- >

- 梅毒

- >

- 女性の梅毒の症状・検査・治療方法について

- 梅毒の検査

- 3,980

- 梅毒の治療

- 19,800

梅毒は梅毒トレポネーマという細菌によって起こる性感染症で、近年、特に女性の感染者数が増加傾向にあります。

感染経路は主に性行為で、膣性交や肛門性交だけでなく、オーラルセックスやキスによっても感染する可能性があります。

女性の場合は大陰唇・小陰唇・膣内・子宮頸部などに症状が現れることが多いですが、自覚しにくい部位に病変が生じるため発見が遅れやすいのが特徴です。

早期の発見と適切な治療により完治が可能なため、少しでも不安がある場合は早めに検査を受けることが大切です。

目次

女性の梅毒の症状と発症部位について

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる性感染症です。感染経路は主に性行為で、セックス、アナルセックス、オーラルセックス(フェラ・クンニ)、キスなどによっても感染することがあります。

女性の場合、症状は感染の段階に応じて多様に現れます。性器周辺では、大陰唇・小陰唇・膣内・子宮頸部などに病変が認められることが多く、口唇や口腔内に症状が出る場合もあります。初期段階では自覚症状が軽いこともあるため、定期的な検査が重要です。

女性の梅毒の初期症状

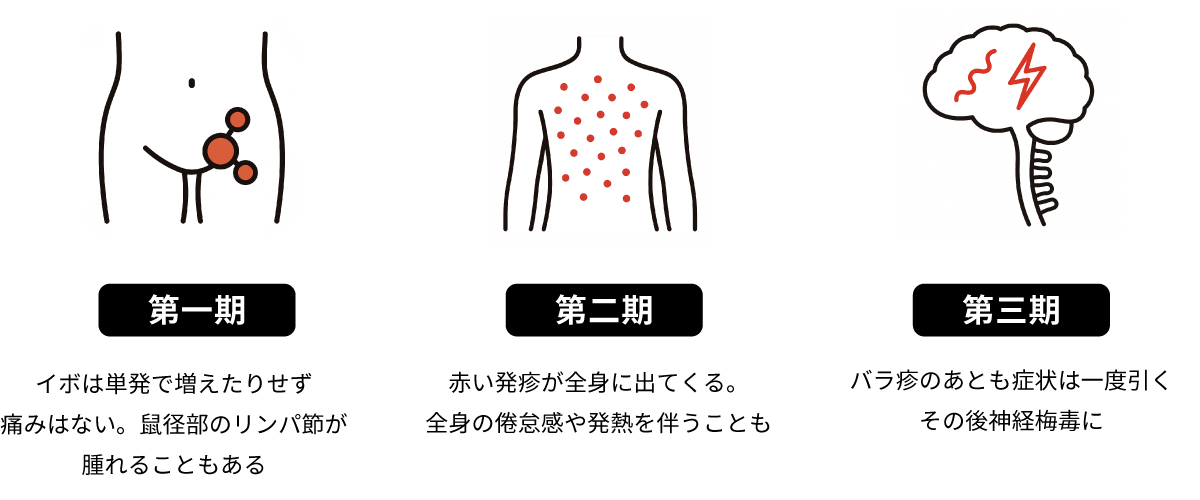

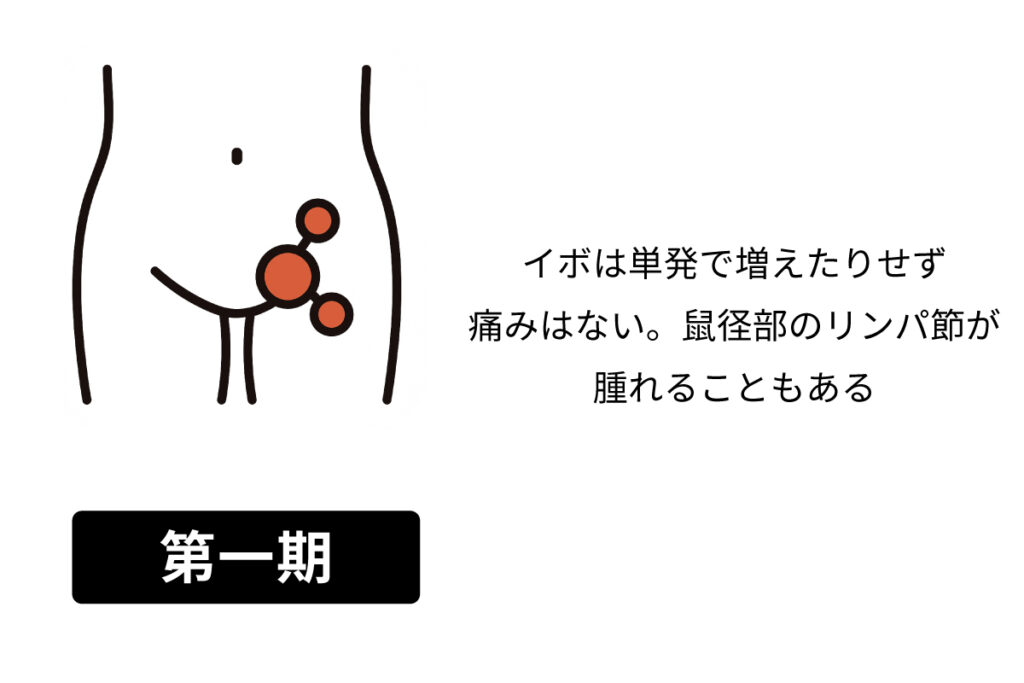

感染後、約3週間経過すると症状が現れることが多いです。女性では、大陰唇・小陰唇・膣内・子宮頸部などの性器周辺に、しこりやただれといった病変が現れます。

また、男性と同様に肛門周囲に症状が出ることもあります。膣内など自分で確認しづらい部位に病変が生じることもあるため、症状の発見が遅れる傾向があります。

女性の梅毒の第2期症状

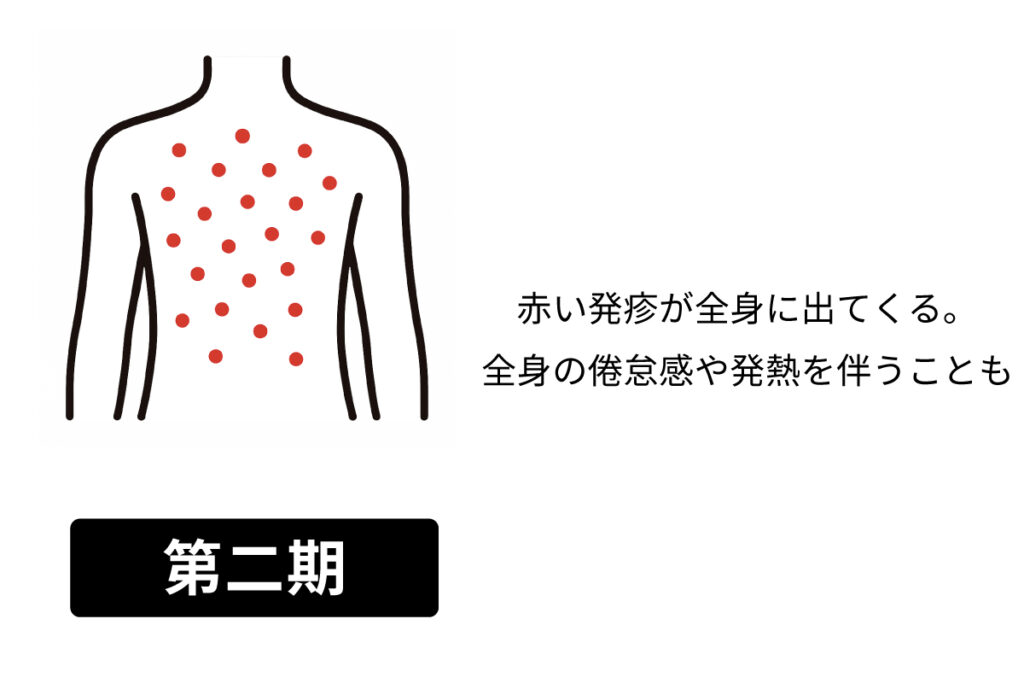

感染後数週間から数か月で、手のひら・足の裏・体幹部などに、赤い斑点状の発疹(通称「バラ疹」)が現れることがあります。バラ疹は痛みやかゆみを伴わないのが特徴です。

発疹は自然に消えるため症状が治ったと誤解されやすいですが、梅毒トレポネーマは体内に残存しており、治療を行わない限り再発や進行のリスクがあります。

女性の潜伏梅毒

女性では、大陰唇・小陰唇・膣内・子宮頸部などに症状が現れることが多く、自覚しにくい傾向があります。そのため、症状に気づかないまま潜伏梅毒期に移行する場合があります。

潜伏期では症状はほとんど現れませんが、性行為によって相手に感染させる可能性があります。また、検査を受けるとこの時期でも陽性と診断されます。

女性の後期梅毒

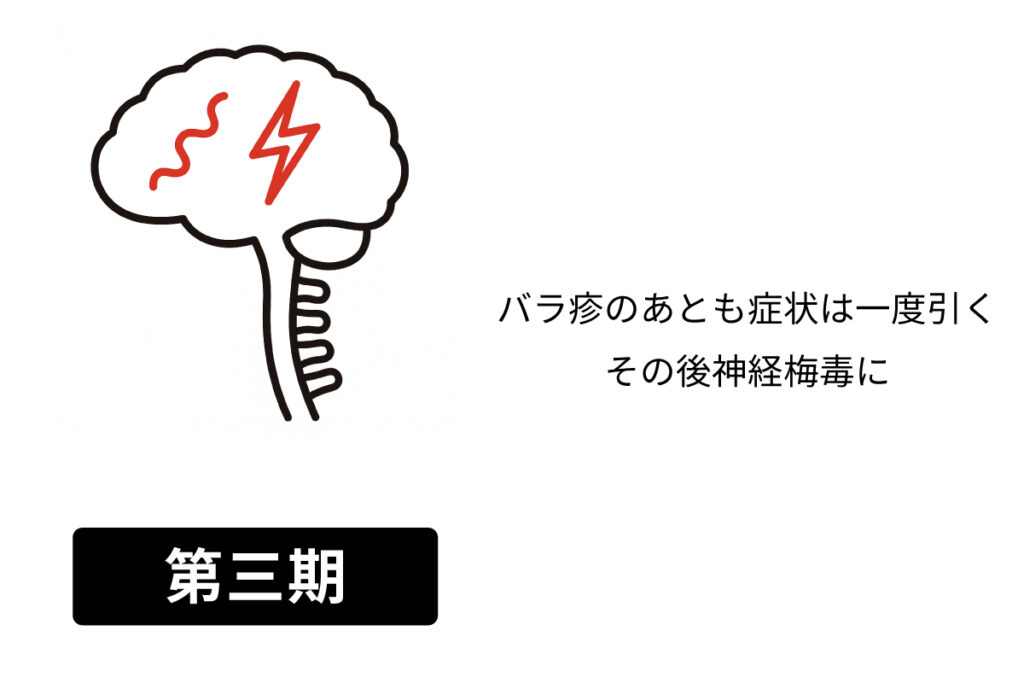

梅毒は感染から1年以上経過すると「後期梅毒」と呼ばれる段階に進行することがあります。現在では抗菌薬の普及により、後期梅毒まで進行するケースは非常に稀です。

後期梅毒では「ゴム腫」と呼ばれるしこりが、皮膚、筋肉、骨など全身のさまざまな部位に発生することがあります。

また、神経に障害が及ぶこともあり、症状が進行すると最悪の場合、歩行困難に至ることもあります。

女性の梅毒の検査方法

女性の梅毒の治療方法

梅毒の治療は男女で共通しており、感染時期によって治療期間が異なります。

早期梅毒ではペニシリン系注射薬(第一選択薬)や、内服薬のアモキシシリン、ペニシリンアレルギーがある場合はビブラマイシンが用いられます。

後期梅毒では同様の薬を使用しますが、投与期間や回数が長く設定されます。治療後は血液検査(RPR値)の推移を確認し、数値が低下すれば治療効果があると判断されます。

再上昇がなければ治癒とみなされ、一定期間の経過観察が必要です。

ペアライフクリニックは予約不要で

ご来院いただけます

「感染行為を行いすぐにでも検査を受けたい方」

「先の予定がたてにくく予約を取ることが難しい方」

「性感染症に該当する症状を発症しているが誰にも相談できない方」など

性感染症は誰にも感染するリスクがあるのにも関わらず受診しずらい感染症だからこそ予約不要で手軽にご来院いただける体制を整えています。検査を受けたその日に検査結果がわかり、陽性だった場合には当日に治療を開始することができます。

また、性感染症・感染症学会に所属している医師が常駐しております。ご不安なことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

よくあるご質問

A.

梅毒に感染したまま妊娠・出産すると、死産や早産、新生児死亡、先天性梅毒などのリスクが高まります。妊娠中に感染が疑われる症状がある場合や不安を感じた際は、早めに検査を受け、適切な治療を行うことが大切です。

A.

梅毒が疑われる場合は、産婦人科・性感染症内科・泌尿器科・皮膚科などで検査を受けることが可能です。

A.

梅毒は一度感染して治療しても免疫がつかないため、再び感染する可能性があります。治癒後に感染者と性行為を行うと再感染のリスクがあるため、予防と定期検査が重要です。