男性の梅毒の症状・検査・治療方法

- 性病検査・治療のペアライフ

- >

- 性感染症の種類

- >

- 梅毒

- >

- 男性の梅毒の症状・検査・治療方法

- 梅毒の検査

- 3,980

- 梅毒の治療

- 19,800

- ゴム腫↗︎

- 心血管梅毒

- 神経梅毒

目次

男性の梅毒の症状と発症部位

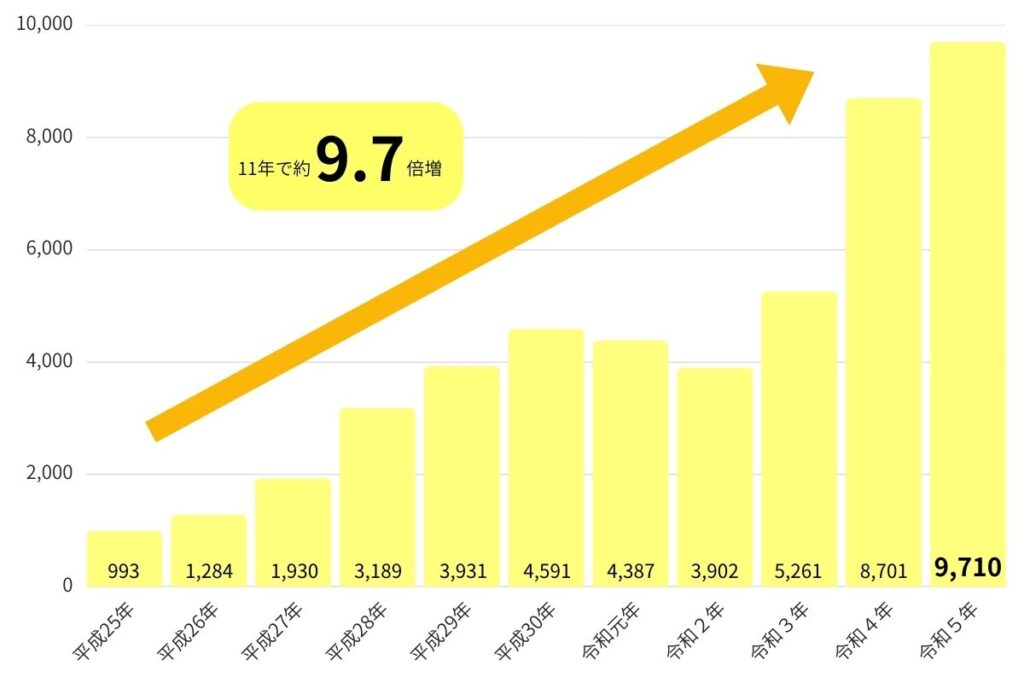

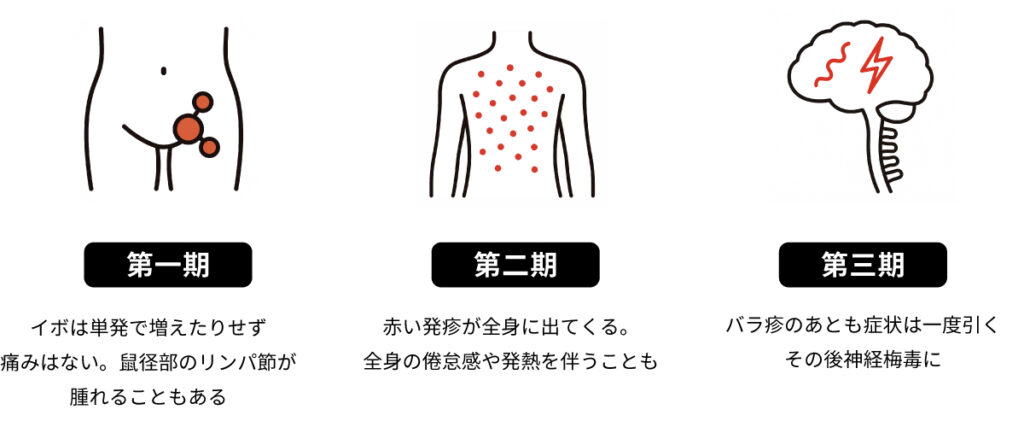

梅毒は、性感染症の中でも比較的歴史が古く、現在でも増加傾向にある感染症です。男性の場合、症状は性器周囲を中心に現れることが多いですが、進行すると全身に広がり、発疹や倦怠感など多彩な症状を引き起こします。さらに、症状が一時的に自然消失することがあるため「治った」と誤解されやすいのが特徴です。ここでは、男性に見られる梅毒の主な症状と発症部位について、段階ごとに説明します。

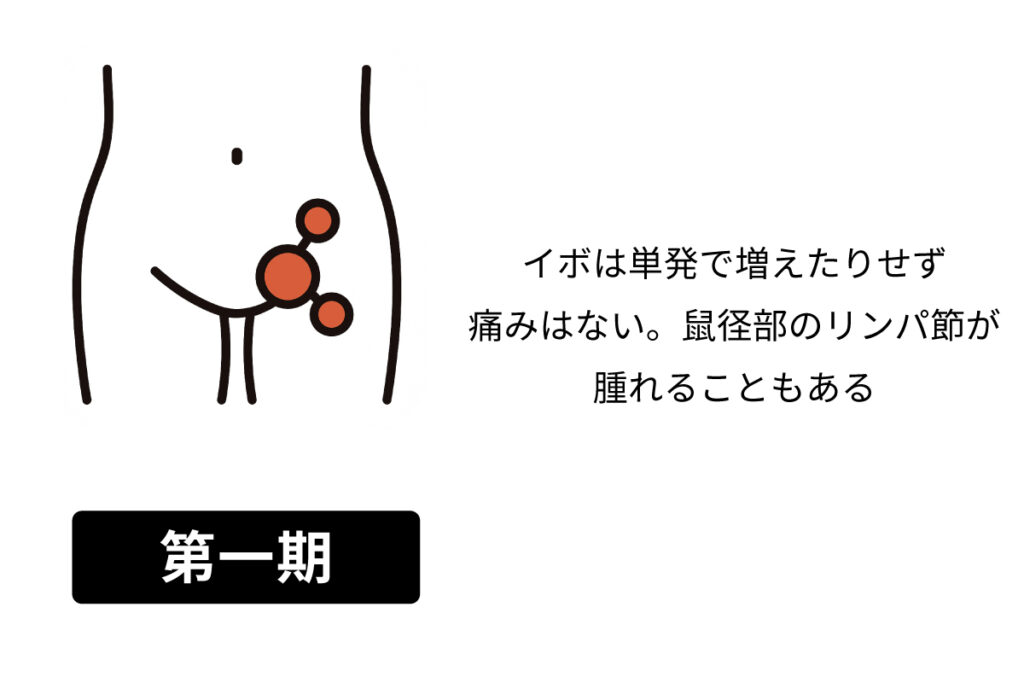

梅毒の症状について→男性の早期梅毒(1期)の初期症状

男性では、陰茎・亀頭・冠状溝・包皮、陰嚢に近い皮膚などの性器周囲に「初期硬結」や「潰瘍」が出現することが多くみられます。さらに、口唇や口腔内、咽頭など、性的接触があった部位にも症状が現れる場合があります。

これらの初期症状は、治療を行わなくても数週間で自然に消失することがありますが、これは病気が治癒したわけではありません。

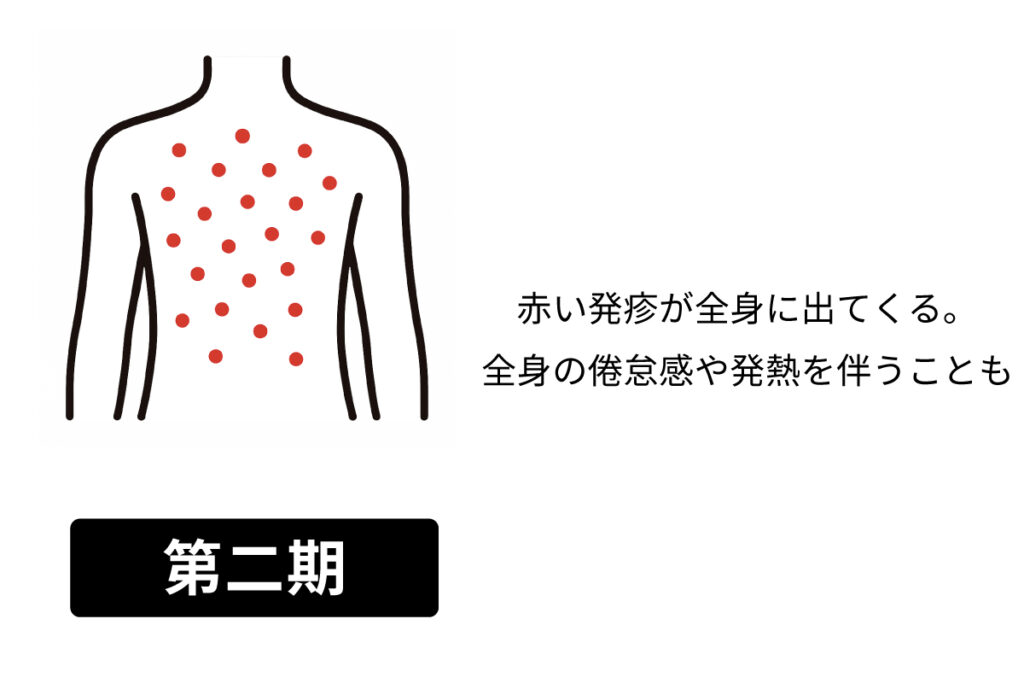

男性の早期梅毒(第2期)の症状

感染から約3か月が経過すると、梅毒トレポネーマが血流に乗って全身へ広がります。この時期には「バラ疹」と呼ばれる赤みを帯びた発疹が、手のひら・足の裏・体幹部などに出現するのが特徴です。

さらに、全身の倦怠感、発熱、リンパ節の腫脹などの症状を伴うこともあります。これらの症状は数週間で軽快する場合がありますが、治療をしなければ再発を繰り返し、病気は体内で進行していきます。

男性の潜伏梅毒

潜伏梅毒とは、初期症状や第2期梅毒の症状が自然に消失したあとに続く、症状のない時期を指します。見た目には症状が出ていませんが、病原体である梅毒トレポネーマは体内に残っており、血液検査を行うと陽性と判定されます。この期間も感染力が持続している場合があるため、症状がないからといって安心はできません。

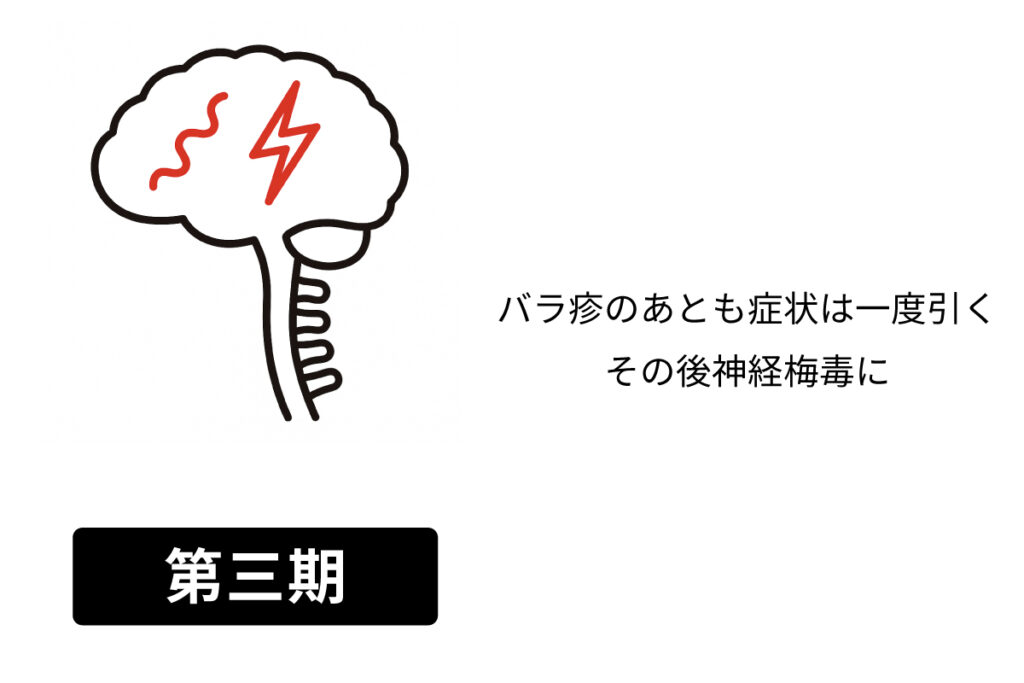

梅毒の潜伏期間→男性の後期梅毒

後期梅毒とは、梅毒に感染してから1年以上が経過した状態を指します。現代では早期に治療が行われるため、進行例は稀ですが、治療を受けずに放置した場合は非常に重篤な合併症を引き起こす可能性があります。感染から3年以上経過すると、以下のような症状が現れることがあります。

これらが進行すると、歩行困難や心不全など命に関わる病態に至ることもあるため、早期の検査と治療が極めて重要です。

梅毒の検査方法

梅毒の治療方法

梅毒は早期に適切な抗菌薬治療を行えば完治が可能です。

主な治療薬はペニシリン筋注(ステルイズ)で、早期では1回、後期では1週間ごとに3回注射します。

内服薬ではアモキシシリンやビブラマイシンが用いられ、ペニシリンアレルギーの方にも対応可能です。治療中に発熱を伴う「Jarisch-Herxheimer反応」が出ることがありますが一過性であり、再感染を除けば治療失敗は稀です。

効果判定はRPR値の低下で行い、治療後も3〜12か月の定期的な経過観察が推奨されます。

ペアライフクリニックは予約不要で

ご来院いただけます

「感染行為を行いすぐにでも検査を受けたい方」

「先の予定がたてにくく予約を取ることが難しい方」

「性感染症に該当する症状を発症しているが誰にも相談できない方」など

性感染症は誰にも感染するリスクがあるのにも関わらず受診しずらい感染症だからこそ予約不要で手軽にご来院いただける体制を整えています。検査を受けたその日に検査結果がわかり、陽性だった場合には当日に治療を開始することができます。

また、性感染症・感染症学会に所属している医師が常駐しております。ご不安なことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

よくあるご質問

A.

陰茎・亀頭・冠状溝・包皮、陰嚢など性器周囲に硬結や無痛性の潰瘍が出ることが多く、口唇や口腔内、咽頭など性的接触部位に症状が現れることもあります。

A.

初期症状や第2期症状が消えた後、症状が出ない期間を指します。体内には梅毒トレポネーマが残っており、血液検査で陽性と判定されます。感染力は持続している場合があります。

A.

感染から30日以降に血液検査で行います。TP抗体法で感染歴の有無を確認し、RPR法で活動性や治療効果を判断します。両方を組み合わせることでより正確に把握できます。

A.

ほとんどありません。梅毒は梅毒トレポネーマという菌によって起こる性感染症で、感染には直接的な粘膜接触や性行為が必要です。

A.

はい、再感染する可能性があります。梅毒に一度かかっても、体内で抗体ができても完全な免疫は獲得されません。そのため、再び感染することがあり、性行為など感染リスクのある行動を行う場合は注意が必要です。過去に感染・治療を受けた人も定期的な検査を受けることが推奨されます。