梅毒の潜伏期間(症状が現れる期間)について解説

- 性病検査・治療のペアライフ

- >

- 性感染症の種類

- >

- 梅毒

- >

- 梅毒の潜伏期間(症状が現れる期間)について解説

- 梅毒の検査

- 3,980~

- 梅毒の治療

- 19,800

- 性器周りにしこり

- 潰瘍

- リンパ節の腫れ

- バラ疹

- 倦怠感

- 全身のリンパ節の腫れ

- 発熱

- ゴム腫

- 心血管梅毒

- 歩行麻痺

- 歩行障害

- コンドームを使用する

- 不特定多数の人との性行為を避ける

- ドキシペップを服用する

- 梅毒検査

- 3,980

- 梅毒治療

- 19,800

梅毒は、感染後すぐに症状が現れる病気ではなく、発症までに一定の潜伏期間を要するとされています。この潜伏期間中は自覚症状がほとんどないため、感染に気づかないまま経過してしまうケースも少なくありません。しかし、この段階で検査によって感染を確認できれば、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぐことができます。

目次

梅毒とは

梅毒の潜伏期間

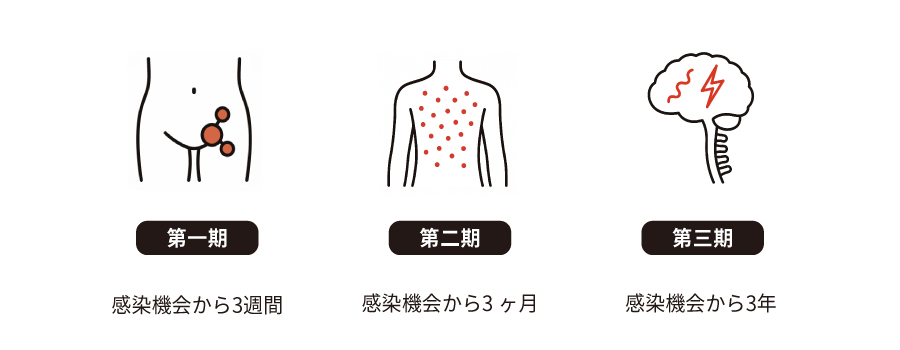

梅毒の潜伏期間は感染から3週間前後であり、3週間ほど経過してから梅毒特有の初期硬結や潰瘍、硬性下疳などの症状が見られます。感染してから1年未満のこの時期は早期顕性梅毒Ⅰ期と呼ばれています。

また、梅毒は早期顕性梅毒Ⅰ期~早期顕性梅毒Ⅱ期の間に一旦症状が消失します。しかし、この間も症状が消失したのみで、梅毒の菌は潜伏している状態です。この期間のことを潜伏梅毒と呼びます。

症状は出ていないものの、菌は潜伏しているので、人に感染させる可能性はじゅうぶんにあります。感染から1年経過した後期潜伏梅毒では感染力がなくなっているため、つまり、梅毒は感染してから1年程度は菌が潜伏していると考えておくとよいでしょう。

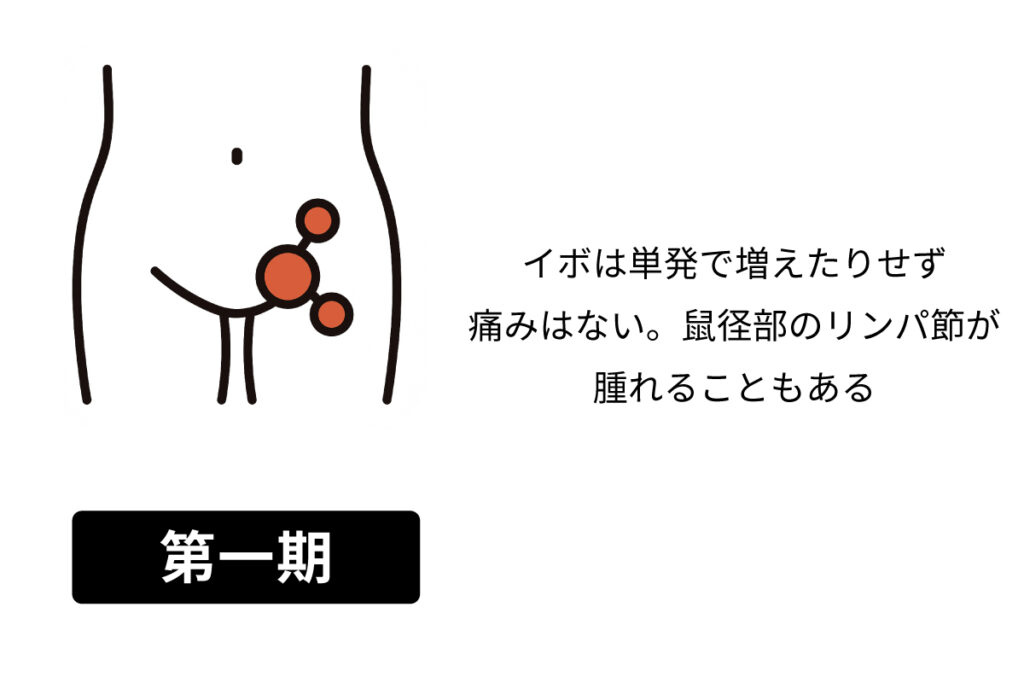

Ⅰ期顕症梅毒(感染から3週間)

梅毒の初期症状には、以下のような症状が現れることがありますが、発症から1週間程度で自然に軽快する場合があり、治癒したと誤認されることがあります。しかし、梅毒は自然治癒しないため、症状が消失しても感染は持続しています。

これらは痛みを感じにくく、自覚しにくい場合があります。また、鼠蹊部のリンパ節が腫れることがあり、風邪のような症状と見分けがつきにくいため見逃されることも少なくありません。

Ⅱ期顕症梅毒(感染から3ヶ月)

感染から約3か月後、梅毒は血流を介して全身に広がり、手のひら・足の裏・体幹部に痛みのない発疹(バラ疹)が現れることがあります。これらは風邪やアレルギーと誤認されやすく、自然に軽快することもあるため「治った」と誤解されがちです。以下に、Ⅱ期顕症梅毒の主な症状をまとめました。

しかし、症状が消えても原因菌は体内に潜伏し続け、治療を行わなければ進行し重篤な臓器障害を引き起こすリスクがあります。そのため、梅毒は早期の診断と適切な抗菌薬治療が非常に重要です。

Ⅲ期顕症梅毒(感染から3年)

感染から数年が経過すると、梅毒は「晩期梅毒」と呼ばれる深刻な段階に進行することがあります。この時期になると、「ゴム腫」と呼ばれるゴムのような質感の腫瘤が、さまざまな部位に出現します。以下に晩期梅毒に現れる症状をまとめました。

この腫瘤は時間とともに周囲の正常な組織を破壊し、見た目だけでなく機能的にも深刻な障害を引き起こします。また、病原体が血液を通じて全身に広がることで、生命に関わる重要な器官にも影響を及ぼします。

梅毒の潜伏期間の治療について

梅毒は症状がでていない潜伏期間でも梅毒の感染が確認された場合、治療を始めることが可能です。潜伏期間のタイミングで治療を行うことで、早期梅毒(第1期、第2期)や合併症への進行を防ぐことができます。梅毒は進行すると皮膚や粘膜の症状でけではなく、神経や心臓などにも影響を及ぼす可能性があります。

そのため、検査で陽性と判定された時点で、できるだけ早く治療を始めることが大切です。当院では、梅毒の治療は、通常「ステルイズ(240万単位/筋肉注射)」または「アモキシシリン(250mg/内服薬)」を使用して行います。どちらもペニシリン系の抗菌薬です。

一方、ペニシリンアレルギーがある方には、代替薬として「ビブラマイシン(100mg/内服薬)」を処方しております。

過去にペニシリン系の薬を服用してアレルギー反応が出たことがある方は、必ず事前にスタッフまでご相談ください。

| 治療方法 | 治療期間 |

|---|---|

| ステルイズ 240万単位(筋肉注射) | 早期梅毒:1回の筋肉注射 後期梅毒:週に1回の筋肉注射を3週継続 |

| アモキシシリン 250mg | 早期梅毒:1回2錠、1日3回の服用を14日間継続 後期梅毒:1回2錠、1日3回の服用を28日間継続 |

| ビブラマイシン 100mg | 早期梅毒:1回1錠、1日2回の服用を4日間継続 後期梅毒:1回1錠、1日2回の服用を28日間継続 |

梅毒の潜伏期間中の予防について

パートナーが潜伏期間中で症状がない場合、知らない間に感染している可能性があります。そのため、症状がない潜伏期間であっても、万が一の感染に備えた予防が大切です。梅毒の予防方法として下記が挙げられます。

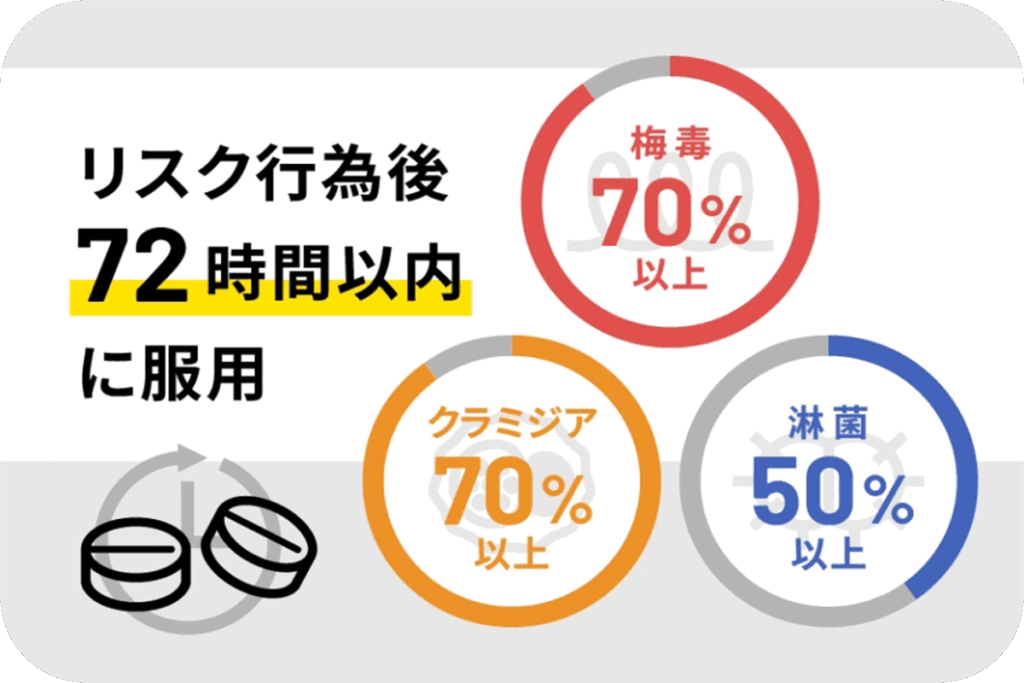

コンドームを使用すること、不特定多数の人との性行為を避けることで、梅毒に感染する確率を下げることができますが、100%防げるわけではありません。梅毒は、皮膚や粘膜の接触により感染することもあるため、コンドームだけでは不十分な場合があります。そこで、さらに感染を予防する方法として「ドキシペップ(Doxy-PEP)」を服用するという選択肢があります。

ドキシペップは、感染リスクのある性行為後72時間以内にドキシサイクリンを服用することで、性感染症の発症を予防することができます。臨床研究では、梅毒に対して約70%の予防効果が確認されており、性感染症のリスクが高い方にとっては有効な予防策のひとつです。

梅毒は放置していても自然治癒しない

梅毒は自然治癒することがありません。梅毒は、早期顕性梅毒Ⅰ期~早期顕性梅毒Ⅱ期の間に一旦症状がなくなるため、このタイミングで自然治癒したと思われる方もいます。しかし、あくまで症状が消失したのみで、この後再び症状が出現します。

早期顕性梅毒のうちに治療をしておけば、早期に改善が見込めますが、このタイミングで完治したと勘違いして放置すると、治療が長期化したり、状態が悪化したりといったリスクが高まります。

自然治癒はしないという点を念頭に置き、梅毒感染の可能性が疑われたら早めに検査、治療を受けましょう。梅毒の治療はペニシリン系とセフェム系の抗生物質を使用しますが、使用する薬剤や使用期間については医師が検査をしたうえで決定します。

梅毒の潜伏期間中の検査について

梅毒の基本的な検査は、症状を医師が直接症状が出た部位をチェックする視診にくわえて、病原体の検査と採血がおこなわれます。

しかし、梅毒の潜伏期間は長いため症状が出ていないこともあります。症状が出ていなかった場合には症状を見て確認する視診と症状の出た部分の細胞を採って機械で検査する病原体検査はできません。

血液検査では梅毒の菌に対する抗体の値が高くなっているかをチェックします。血液検査の場合では潜伏期間であっても、抗体が高くなるので、感染しているかどうかを確認できるでしょう。

梅毒の潜伏期間中の感染について

梅毒の潜伏期間中は人に感染させる可能性が極めて高いです。とくに、感染から3ヶ月程度にあたる早期顕性梅毒Ⅰ期は人に感染させる可能性が最も高いため、性行為など梅毒感染原因となる行為は行わないようにしましょう。

症状が消失していても、梅毒感染から1年程度は感染力が高いです。症状が消失したから大丈夫とは思わず、人に感染させるリスクを考慮する必要があります。また、潜伏期間中は症状が出ていないこともあり、自身が梅毒に感染しているかどうかが分からないこともあります。

梅毒はコンドームで予防できます。症状は出ていないけれど梅毒に感染している可能性が否定できない場合には、コンドームを装着して性行為をするのがベストです。

潜伏期間とは?医学的に解説

①病原体に感染してから発症するまでの期間、②感染してから感染者が人にうつすようになるまでの期間の2種類があります。 ①の発症するまでの期間が、②の感染させるようになるまでの期間より長いウイルスの場合は、感染しているにも関わらず、本人は発症していないため自覚症状がなく、人にうつしてしまう可能性が高くなります。生活している環境には、細菌やウイルスなど様々な病気を引き起こす原因となる病原体が存在します。

梅毒の潜伏期間まとめ

梅毒の潜伏期間は症状が出るまで3ヶ月程度、そして症状が出た後も1年程度は梅毒の原因となる梅毒トレポネーマという菌が潜伏しており、非常に潜伏期間が長い点が特徴です。

梅毒は一旦症状が消失する期間があり、そのタイミングで治ったと思う方もいるかもしれません。しかし、梅毒は自然治癒しないため、治療無しで治ることはありません。自然治癒はしないということを頭に入れたうえで、症状が出ている方、あるいは症状は出ていないけれど感染している可能性があるという方は、検査、治療を受けましょう。

早期に治療をすれば、治療期間も短くて済み、後遺症を残さずに改善できるでしょう。

ペアライフクリニックは予約不要で

ご来院いただけます

「感染行為を行いすぐにでも検査を受けたい方」

「先の予定がたてにくく予約を取ることが難しい方」

「性感染症に該当する症状を発症しているが誰にも相談できない方」など

性感染症は誰にも感染するリスクがあるのにも関わらず受診しずらい感染症だからこそ予約不要で手軽にご来院いただける体制を整えています。検査を受けたその日に検査結果がわかり、陽性だった場合には当日に治療を開始することができます。

また、性感染症・感染症学会に所属している医師が常駐しております。ご不安なことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

よくあるご質問

A.

はい、あります。潜伏期間に個人差はありますが感染機会から3週間経過後、症状が現れることが多いです。

A.

はい、あります。体内に梅毒トレポネーマ(原因菌)が潜んでいる場合、自覚症状がなくても他の人に感染させてしまう可能性があります。

A.

可能です。当院では、筋肉注射と飲み薬のどちらかで梅毒の治療をおこないます。

A.

あります。無症状のまま進行することもあり、知らない間に後期梅毒へ移行するリスクがあります。