男性のHPV(子宮頸がん)ワクチン

- 性病検査・治療のペアライフ

- >

- 性感染症の種類

- >

- HPV(ヒトパピローマウイルス)

- >

- 男性のHPV(子宮頸がん)ワクチン

- 4価(ガーダシル)1回分

- 19,800

- 9価(シルガード)1回分

- 29,800

- 肩の痛みや腫れ、赤み

- 発熱

- 倦怠感

- 蕁麻疹

- 発熱がある方(37.5度以上)

- 重篤な急性疾患にかかっている方

- 過去に、同種ワクチンまたはその成分でアナフィラキシーを発症したことがある方

男性もHPVワクチンの接種が可能です。これまでは4価ワクチン(ガーダシル)のみが対象でしたが、2025年8月に厚生労働省が男性への9価ワクチン(シルガード)の接種を承認したことで、男性が選べるワクチンの種類が広がりました。

男性がHPVワクチンを接種することで、自身の感染予防に加え、パートナーが子宮頸がんに進行するリスクを減らすことができます。

子宮頸がんは不妊の原因にもなる代表的な疾患であり、毎年およそ1万人の女性が診断を受けています。男女ともに感染予防への意識を高め、早めのワクチン接種をおすすめします。

目次

男性のHPVワクチンについて

HPVは自覚症状が出にくいウイルスで、気づかないうちに感染が進行してしまうことがあります。進行すると、尖圭コンジローマや陰茎がんなどを引き起こすことがあります。また、男性が感染を防ぐことで、パートナーの子宮頸がんを予防することにもつながります。将来の健康を守るためにも、早めの検査とワクチン接種をおすすめします。

4価(ガーダシル)

HPVワクチンの4価(ガーダシル)は、HPV6型・11型・16型・18型の感染を予防することができます。このうち、HPV6型と11型は「低リスク型」と呼ばれ、尖圭コンジローマの主な原因となる型です。一方、HPV16型と18型は「高リスク型」に分類され、子宮頸がん・陰茎がん・咽頭がんなど、がんの発症に関わることが知られています。

9価(シルガード)

HPVワクチンの9価(シルガード)は、HPV6型・11型・16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型の感染を予防することができます。4価(ガーダシル)より予防できる型が多いため、より幅広いHPV感染および関連がんの予防効果が期待できます。そのため、より確実にHPV感染を防ぎたい方には、9価(シルガード)の接種が推奨されます。

4価と9価の違いについて→男性がHPVワクチンを

接種するメリット

HPVは、性行為の経験がある方の多くが一度は感染しているといわれています。多くの場合、体の免疫によって自然に排除されますが、HPV6型と11型では性器や肛門周辺に鶏冠(とさか)状のいぼ(尖圭コンジローマ)ができたり、HPV16型と18型などでは陰茎がん・咽頭がんなどに進行することがあります。

そのため、男性がHPVワクチンを接種することで、自分自身の感染や発症を防ぐことができます。さらに、パートナーへの感染リスクを減らすことで、子宮頸がんの発症を防ぐことにも繋がります。

尖圭コンジローマの予防が可能

HPV6型と11型の感染が原因となり、性器やその周辺に鶏冠(とさか)状またはイボ状の隆起が現れる疾患を尖圭コンジローマといいます。かゆみや痛みなどの自覚症状がない場合も多く、目に見えにくい部位に発症すると気づかないこともあります。尖圭コンジローマへの感染を防ぐためにも、HPVワクチンの接種を推奨しています。

尖圭コンジローマについて→ワクチン接種の対象と推奨年齢

HPVワクチンは、9歳以上のすべての方が接種対象となります。特に、初めての性行為を経験する前の接種が最も効果的であるため、早めの接種を推奨しています。感染してからでは防げない型もあるため、できるだけ多くの型をカバーするHPVワクチンを早めに接種しておきましょう。

男性のHPVワクチンの

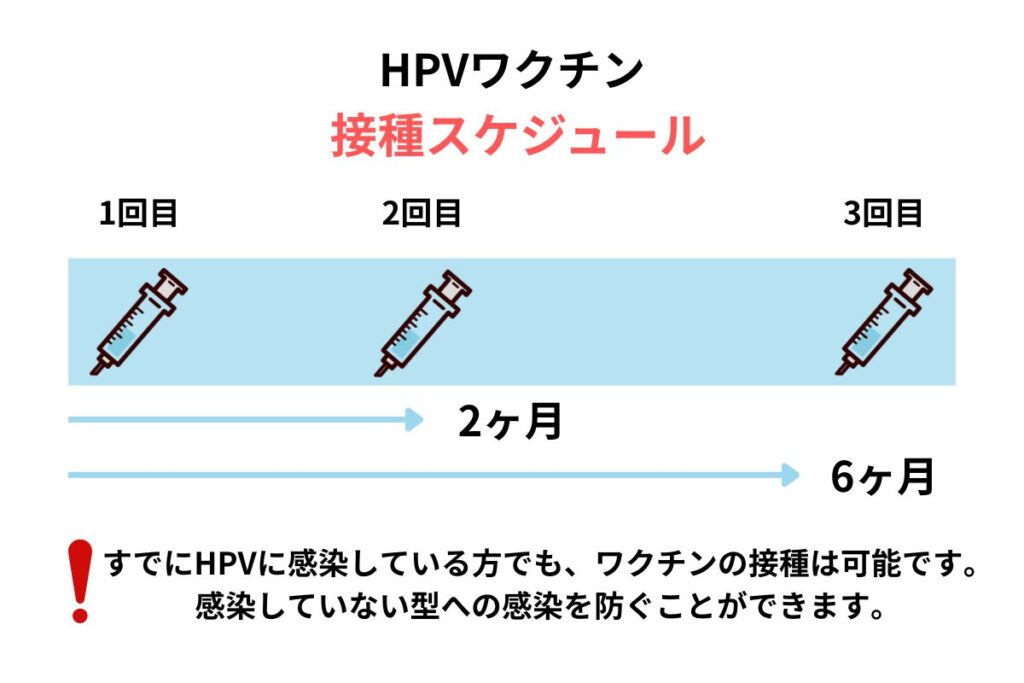

接種方法と接種スケジュール

以下に、男性におけるHPVワクチンの接種方法および接種スケジュールについてまとめました。また、4価ワクチン・9価ワクチンのいずれの場合も、接種回数や接種スケジュールに違いはありません。

接種部位:肩

接種方法:筋肉注射

接種回数:3回(初回・2ヶ月後・6か月後)

※15歳未満で2回、15歳以上で3回接種

免疫効果:8年以上

免疫獲得:最後の接種から1ヶ月後に免疫獲得

男性のHPVワクチンの費用相場

小学校6年生〜高校1年生相当の女子(12歳〜16歳)は、公費助成の対象となり、HPVワクチンを無料で接種することができます。

一方で、現時点では男性は公費助成の対象外となるため、無料でHPVワクチンを接種することはできません。以下に、男性がHPVワクチンを自費で接種する場合の内容についてまとめました。

| 目安価格 | |

|---|---|

| 4価(ガーダシル) | 1回:15,000円~25,000円 |

| 9価(シルカード) | 1回:25,000円~30,000円 |

HPVワクチンの接種による副作用

HPVワクチンは、国が承認している安全性の高いワクチンです。ただし、まれに副作用が現れる場合があります。副作用の多くは、注射部位の腫れや痛み、発熱などの一時的で軽度な症状です。

ごくまれに、アナフィラキシーなどの重いアレルギー反応が起こることがあります。接種後に体調の変化や症状が強いと感じた場合は、速やかに当院までご連絡ください。

HPVワクチンが接種できな人の特徴

以下のいずれかに該当する方は、ワクチン接種によって重い副作用が起こる可能性があるため、接種を受けることができません。

性病予防ならペアライフクリニック

よくあるご質問

A.

予防できるHPVの型の数が異なります。4価(ガーダシル)は4種類(6・11・16・18型)を予防しますが、9価(シルガード)はそれに加えて31・33・45・52・58型にも対応しています。

A.

可能です。ワクチンは感染していない型への予防効果があるため、すでに一部の型に感染している方でも、他の型への感染を防ぐ効果が期待できます。

A.

3回接種することで予防することができます。初回・2ヶ月後・6か月後の間隔で接種することが推奨されております。