女性のHIV感染の実態・症状・適切な治療法について解説

- 性病検査・治療のペアライフ

- >

- 性感染症の種類

- >

- HIV

- >

- 女性のHIV感染の実態・症状・適切な治療法について解説

- おりものの増加と変化

- 外陰部や膣の潰瘍

- 月経周期の乱れや重い生理痛

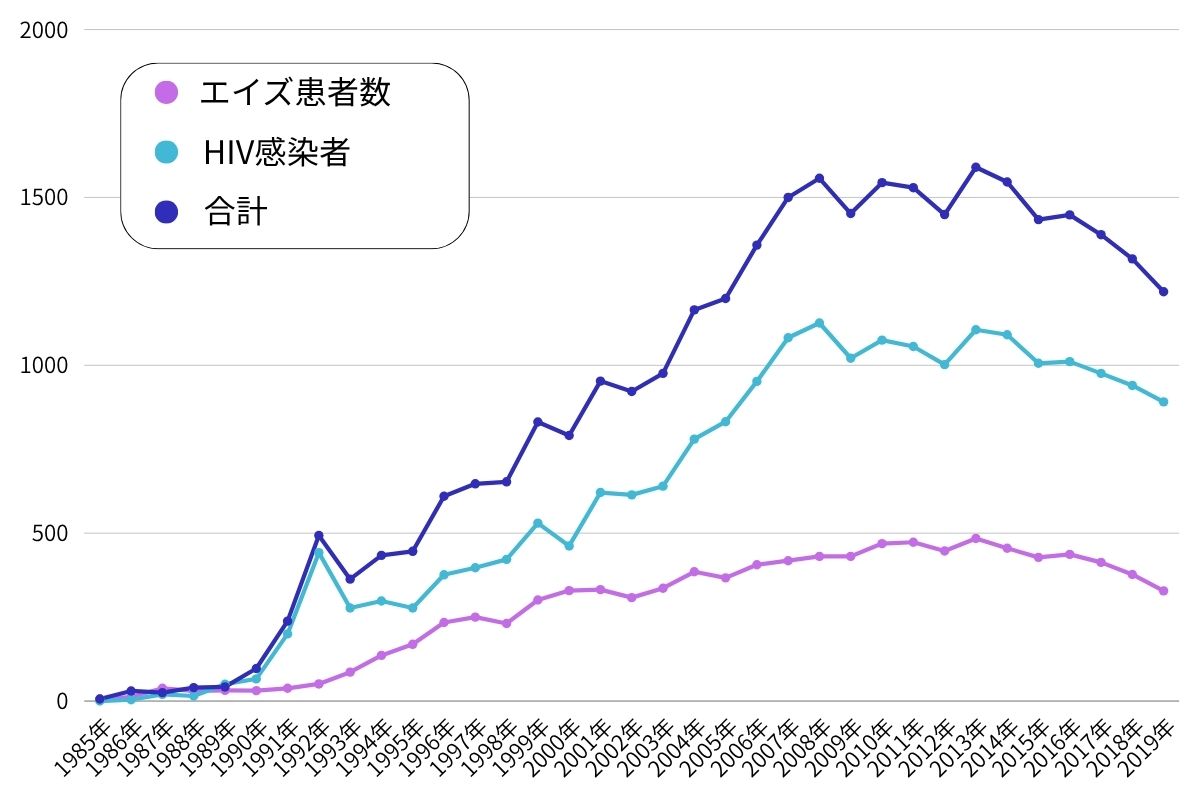

HIV感染者は年々増加傾向にあります。また、医療の進歩により、HIVに感染しても長期的に健康を維持しながら生活できるようになりました。しかしその一方で、「コントロール可能な病気」と認識され始めたことから、予防意識の低下が懸念されており、今後さらに感染者が増加する可能性があります。

一般的に、女性は男性に比べてHIVに感染するリスクが低いとされています。しかし、女性が感染する場合、主な感染経路はセックスです。膣や粘膜は傷つきやすく、セックスの際に小さな傷ができることで、そこからHIVが体内に侵入する可能性があります。さらに、淋菌やクラミジアなど他の性感染症にかかっていると、炎症や傷が生じやすなるため、HIVの感染リスクが一層高まります。

そのため、性感染症の早期発見・早期治療がHIV予防にもつながるという視点が非常に重要です。

目次

女性のHIV感染の実態

女性がHIVに感染する主な経路はセックスです。セックスの際に膣や粘膜に生じる傷口から、精液や膣分泌液に含まれるHIVが体内に侵入することで感染します。

日本国内のHIV感染者の報告数を見ると、女性の割合は男性に比べて少ない傾向があります。たとえば、2023年の新規HIV感染者およびエイズ患者の報告では、日本国籍の男性が全体の約8割を占めており、女性は2割未満にとどまっています。このことから、女性がHIVに感染する確率は、特に男性と比較した場合に低いと言えます。

女性特有のHIV感染初期症状と進行

男性と女性でHIVの初期症状に大きな違いはないとされていますが、女性には特有、あるいは女性に多く見られる症状がいくつか存在します。

これらの症状は、女性に特有のHIV初期症状として知られていますが、風邪やストレス、体質の変化と誤解されやすく、見逃されることがあります。特に産婦人科系の症状は「一時的な不調」として軽視される傾向があるため注意が必要です。

HIVの初期症状について→女性のHIV治療について

HIVの治療方法は性別問わず同じですが、女性には女性特有の健康課題やライフステージに応じた配慮が必要です。特に妊娠・出産、ホルモンバランス、などにおいては女性ならではの視点で治療やサポートを行うことが重要です。ここでは、女性のHIV治療について解説します。

妊娠・出産について

HIVに感染している女性でも、適切な治療を受けることで、健康な赤ちゃんを出産することは可能です。かつては母子感染のリスクが高いとされていましたが、医療の進歩により、現在ではそのリスクを大幅に低下させることができます。とくに、妊娠中や出産時に抗HIV治療(ART)を行うことで、母子感染の確率は1%未満にまで抑えられます。母体と赤ちゃんのどちらにとっても安全な出産を実現するためには、HIVの早期発見と早期治療が非常に重要です。妊娠や出産を考えている方は、安心のためにも一度ブライダルチェックを受けることをおすすめします。

ブライダルチェックについて→ホルモン治療や避妊との関係

HIV治療で使用される抗レトロウイルス薬(ART)の一部には、ホルモンに作用する薬との相互作用があります。とくに、一部の抗HIV薬は経口避妊薬(ピル)の効果を弱めてしまう可能性があるため、妊娠を望まない場合には十分な注意が必要です。ピルが適さない状況や確実な避妊を求める場合は、コンドームの使用が推奨されます。コンドームは避妊効果に加えて、HIVの感染拡大や他の性感染症の予防にも有効です。

育児について知っておくべきこと

HIVに感染している方でも、適切な抗レトロウイルス療法(ART)を継続的に受けることで、ウイルス量が抑制され、育児活動に支障をきたすことはありません。HIVの主な感染経路は、感染性のある血液や体液が粘膜や傷口を介して直接体内に侵入する場合に限られ、日常生活における接触や共同生活からの感染リスクは極めて低いとされています。したがって、感染者が子どもと共に生活する際に、HIV感染のリスクが増大することはありません。感染予防のためにも、治療継続と定期的な医療フォローアップが重要です。

HIVの感染経路→利用可能な制度と支援について

HIV陽性と診断された方へ。現在は治療を続けながら通常の生活を送ることが可能です。日本には医療費の助成や生活支援などの制度があります。不安を抱え込まず、必要な制度を活用して安心して治療を続けましょう。

| 制度 | お問い合わせ先 |

|---|---|

| 高額医療費制度 | 加入している公的医療保険 |

| 付加給付 | 加入している健康保険組合 |

| 特定疾病療養費 | 加入している公的医療保険 |

| 障害者手帳 | お住まいの市区町村の担当窓口 |

| 自立支援医療 | お住まいの市区町村の担当窓口 |

| 重度心身障害者医療費助成制度 | お住まいの市区町村の担当窓口 |

| 医療費控除、障害者控除(所得税、相続税) | お住まいの地域を管轄する国税局の電話相談センター |

| 障害者控除(住民税) | お住まいの市区町村の担当窓口 |

HIVについて相談したいと思ったら

HIVの感染が不安な方や、感染の可能性がある行為のあとに心配を感じている方は、以下の窓口へご相談いただけます。当院では、初診・再診ともに無料で診察を行っており、オンライン診療にも対応していますので、遠方にお住まいの方でも受診が可能です。HIVに感染した可能性がありご不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。

| 相談場所 | 相談可能な内容 |

|---|---|

| 各都道府県・市区町村保健所 | 匿名・無料でのHIV検査、性感染症相談など |

| エイズ予防財団(エイズ予防週間等) | 検査・啓発イベントの全国展開 |

| 地方自治体の「エイズ相談電話」 | HIV・エイズに関する不安や疑問の電話相談 |

| ペアライフクリニック | 匿名でオンライン診察可能(無料) |

ペアライフクリニックは予約不要で

ご来院いただけます

「感染行為を行いすぐにでも検査を受けたい方」

「先の予定がたてにくく予約を取ることが難しい方」

「性感染症に該当する症状を発症しているが誰にも相談できない方」など

性感染症は誰にも感染するリスクがあるのにも関わらず受診しずらい感染症だからこそ予約不要で手軽にご来院いただける体制を整えています。検査を受けたその日に検査結果がわかり、陽性だった場合には当日に治療を開始することができます。

また、性感染症・感染症学会に所属している医師が常駐しております。ご不安なことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

よくあるご質問

A.

はい、あります。男性と共通の発熱・だるさ・のどの痛みに加え、膣カンジダ症やHPV関連疾患、生理不順などが現れることがあります。

A.

適切な治療を行うことで、母子感染のリスクを1%未満に抑えることができ、健康な赤ちゃんを出産することが可能です。

A.

一部の抗HIV薬は低用量ピルなどと相互作用を起こし、避妊効果が弱まることがあります。医師に相談の上、コンドームの併用が推奨されます。